「香水の匂いが強い」という言葉は、実に曖昧です。

人によっては心地よく感じる香りが、別の人にとっては強すぎると感じられる。

この感覚的なズレが、香水選びを難しくさせ、時には意図せず相手に不快な印象を与えてしまう原因にもなります。

あなたも、「この香水は自分に合っているのか」「TPOに合わせた強さが分からない」といった悩みを抱えた経験はありませんか。

巷に溢れる感覚的なアドバイスではなく、もっと論理的で、納得できる選び方の基準があれば、自信を持って香りを選べるはずです。

ご安心ください。

「匂いの強さ」は、科学の視点で定義し、客観的に測定し、そして戦略的にコントロールすることが可能です。

この記事は、単なる香水の解説書ではありません。

香りの「強さ」という曖昧な概念を、あなたの最強の武器に変えるための戦略書です。

香水の匂いの強さを科学的に定義する

香水の匂いが強い順番は濃度で決まる

香水の「強さ」を考える上で最も基本的な指標となるのが、製品に含まれる香料の濃度、すなわち「賦香率(ふこうりつ)」です。

一般的に、この濃度が高いほど香りは強く、そして長く持続する傾向にあります。

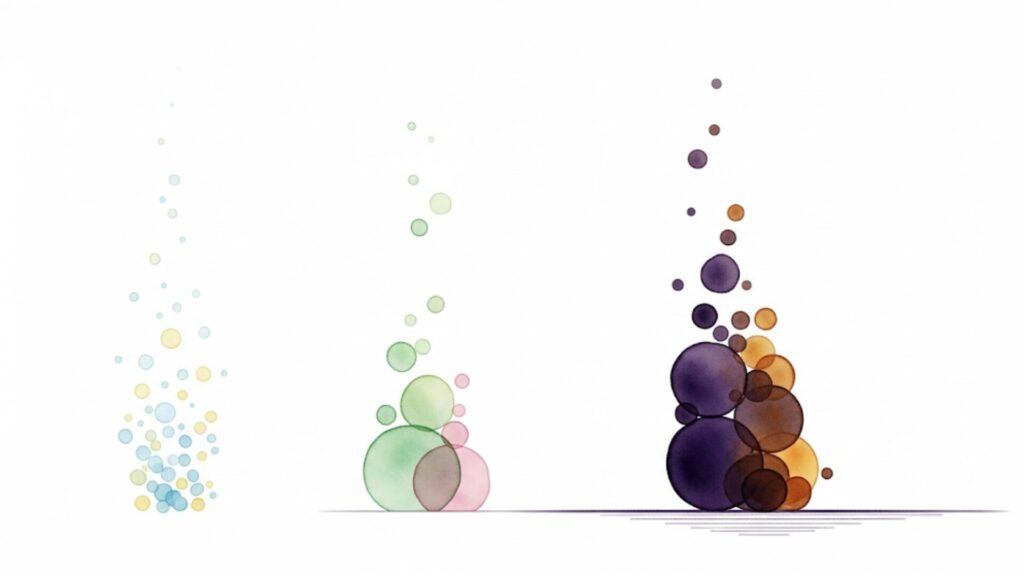

市場で流通している香水は、主に以下の4つのカテゴリーに分類され、この順番で香りが強くなるのが原則です。

| 濃度クラス | 一般的な香料濃度(賦香率) | 特徴 |

| オーデコロン (EdC) | 2–6% | 最も軽やかで、持続時間は短め。気軽にリフレッシュしたい時に向いています。 |

| オードトワレ (EdT) | 5–15% | 日常使いしやすいバランスの取れた濃度。市場で最も一般的なタイプです。 |

| オードパルファム (EdP) | 10–20% | 豊かな深みと長い持続時間が特徴。少量でもしっかりと香ります。 |

| パルファム/エクストレ (Parfum/Extrait) | 15–40% | 最も高濃度で、香りが一日中続くことも。非常に高価ですが、少量で効果を発揮します。 |

濃度だけで「強さ」は決まらない

この順番はあくまで一般的な目安であり、絶対的なものではありません。

例えば、賦香率が15%のオードパルファムが、同じく15%のオードトワレよりも必ずしも強く感じられるとは限らないのです。

なぜなら、最終的な香りの体感は、配合されている香料の種類(揮発性の高さ)、処方(定着剤の有無など)、そして個人の肌質や体温によって大きく変動するためです。

軽いシトラス系の香料が主体の高濃度パルファムよりも、重い樹脂系の香料を使った低濃度のトワレの方が、肌の上で長く強く感じられるケースも存在します。

したがって、濃度クラスは強さの「初期的な目安」として捉え、最終的な判断は実際の香りの構成や自身の肌で試すことが不可欠と言えます。

印象が異なる香りの種類と香水の関係

香水の「強さ」は濃度だけでなく、その香りがどの「種類(オルファクティブ・ファミリー)」に属するかによっても、体感的な印象が大きく変わります。

香りの種類とは、その香水の主役となる香調(ノート)による分類であり、濃度とは独立した軸です。

高名なフレグランス分類法であるマイケル・エドワーズの「フレグランス・ホイール」などを参考に、代表的な香りの種類と、それが与える印象や強さの傾向を見ていきましょう。

主な香りの種類と体感的な強さの傾向

・フレッシュ系(シトラス、グリーン、アクア)

印象:清潔、軽快、リフレッシング

強さの傾向:揮発性の高いトップノートが主体のため、立ち上がりはシャープで明るいですが、拡散力や持続時間は控えめになりやすいです。短時間で爽やかな印象を与えたい場合に適しています。

・フローラル系(ローズ、ジャスミンなど)

印象:上品、華やか、ロマンティック

強さの傾向:種類によりますが、一般的に心地よい拡散力を持つものが多いです。特にホワイトフローラル(ジャスミン、チュベローズなど)は、豊かで存在感のある香りを放ちます。

・ウッディ系(サンダルウッド、シダー、ベチバーなど)

印象:落ち着き、知的、温かみ

強さの傾向:揮発性が穏やかなベースノート寄りの素材が多いため、拡散は穏やかですが、肌の上で長く持続しやすい特徴があります。包み込むような安定感を与えます。

・アンバー系(旧オリエンタル。バニラ、樹脂など)

印象:甘く、温かく、官能的

強さの傾向:重厚なベースノートが香りの骨格を成すため、非常に持続性が高く、空間を支配するような「大きな」香りに感じられやすいです。少量でも強く長く香るため、量を調整することが鍵となります。

これらの傾向は、濃度が同じという前提での話です。

最終的な香りの強さは、前述の濃度と、この香りの種類という2つの要素の掛け合わせで決まる、と理解しておくと良いでしょう。

香水の持続時間を決める分子の性質

香水の香りが「どのくらい長く続くか」という持続時間(ロンジェビティ)は、その香りを構成する分子の物理的な性質、特に「蒸気圧」に大きく左右されます。

蒸気圧とは、液体が気体になろうとする力の強さを示す指標です。

簡単に言えば、蒸気圧が高い分子ほどすぐに気化して(=揮発性が高い)、私たちの鼻に届きます。

逆に、蒸気圧が低い分子ほどゆっくりと気化するため(=揮発性が低い)、長くその場に留まります。

香水はこの性質を利用して、時間経過と共に香りが変化するように設計されています。

・トップノート:蒸気圧が最も高く、揮発しやすい分子で構成されます。つけた瞬間に香り立ち、最初の印象を作りますが、10分〜30分程度で消えていきます。

・ミドルノート:トップノートが落ち着いた後に現れる、香水の心臓部です。中程度の蒸気圧を持つ分子から成り、数時間香りが持続します。

・ベースノート:最も蒸気圧が低く、揮発しにくい分子で構成されます。香りの土台となり、最も長く肌に残り続けます。時には半日以上持続することもあります。

分子量との関係

一般的に、分子量が大きい(重い)分子ほど蒸気圧は低くなる傾向があります。

そのため、「重いベースノートは長持ちする」という経験則には、科学的な裏付けがあると言えます。

ただし、これはあくまで大まかな傾向です。

分子の構造や官能基の種類によって蒸気圧は複雑に変化するため、「分子量が大きい=必ず長持ち」と単純に結論づけることはできません。

香りの持続性は、様々な分子の物理的性質が複雑に絡み合った結果なのです。

香りを長持ちさせるための処方の秘密

同じオードトワレなのに、Aという製品はすぐに香りが消えるのに、Bという製品は夕方まで香りが残る。

こうした違いは、なぜ生まれるのでしょうか。

その鍵を握るのが、香料濃度や個々の分子の性質だけではない、「処方」の技術です。

調香師は、香りの芸術性だけでなく、その機能性、特に持続性を高めるために様々な工夫を凝らしています。

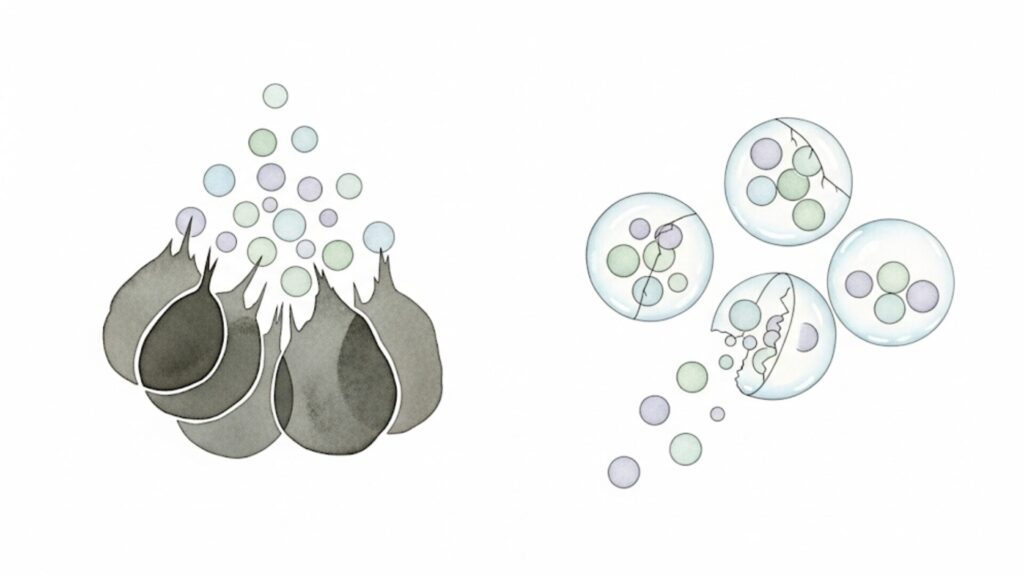

フィクサチフ(定着剤)の役割

香りの持続性を高めるために加えられる成分を「フィクサチフ(Fixative)」と呼びます。

これらは、それ自体がベースノートとして機能する香料であることが多いです。

例えば、ムスク、アンバー、樹脂(レジン)といった揮発性の極めて低い素材がフィクサチフとして用いられます。

これらの成分は、自身が長く肌に残るだけでなく、より揮発しやすいトップノートやミドルノートの分子と相互作用し、それらが気化するスピードを緩やかにする効果を持っています。

フィクサチフを「重り」として加えることで、軽い風船(トップノート)がすぐに飛んでいってしまうのを防ぐようなイメージです。

最新技術による持続性の向上

近年では、化学技術の進歩により、さらに進んだ持続性向上のアプローチも生まれています。

代表的なのが「マイクロカプセル化」です。

これは、香料を微細なカプセルに閉じ込めて製品に配合する技術です。

このカプセルは、摩擦や水分、温度変化といった特定の刺激によって壊れ、中の香料を段階的に放出します。

これにより、つけた瞬間の強い香り立ちを抑えつつ、長時間にわたってフレッシュな香りを供給し続けることが可能になります。

このように、香水の持続性は、見えない部分での科学的な処方設計によって支えられているのです。

最も濃厚なパルファムの特徴と科学

香水の濃度クラスの中で、頂点に君臨するのが「パルファム(Parfum)」、または「エクストレ(Extrait)」です。

賦香率が15〜40%にも達するこのカテゴリーは、香りの世界における究極の贅沢品と言えるでしょう。

パルファムが他の濃度と一線を画すのは、単に濃度が高いという点だけではありません。

その香りの広がり方や持続性において、質的に異なる特徴を持っています。

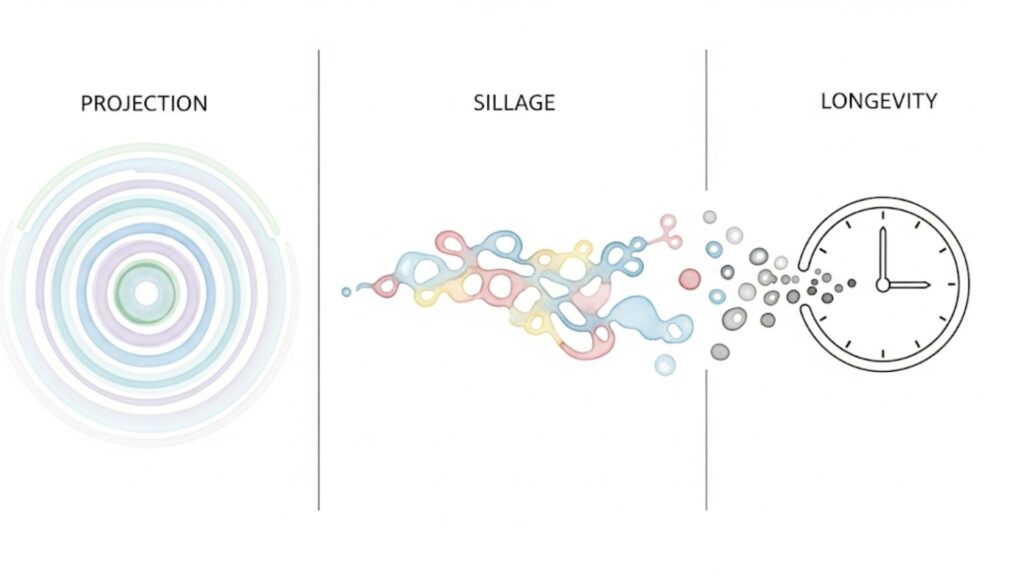

拡散(プロジェクション)と残り香(シアージュ)

香りの空間的な振る舞いを理解するために、2つの専門用語が役立ちます。

プロジェクション(Projection):着用者から周囲の空間へ、半径方向にどれだけ香りが広がるかを示す指標です。プロジェクションが強い香りは、遠くにいる人にも届きます。

シアージュ(Sillage):フランス語で「航跡」を意味し、着用者が通り過ぎた後に残る香りの軌跡を指します。シアージュが豊かな香りは、印象的な余韻を残します。

パルファムのユニークな振る舞い

一般的に、アルコール濃度の高いオードトワレなどは、スプレーした瞬間に霧状に広がり、初期のプロジェクションが強くなる傾向があります。

一方、パルファムは香料濃度が高く、粘性の高いベースノートを豊富に含むため、スプレーではなく「点でのせる(Dab)」使い方が推奨されることが多いです。

これにより、香りは爆発的に拡散せず、着用者の肌の近くで、より濃密に、そして長く留まります。

つまり、パルファムはプロジェクション(半径)こそ控えめな場合が多いものの、着用者のパーソナルスペース内での存在感は圧倒的であり、豊かで長いシアージュ(軌跡)を生み出す、という特徴を持つのです。

遠くにいる人にまで強く香りを主張するのではなく、近づいた時に初めて深く感じさせ、去った後にも忘れがたい余韻を残す。

これが、パルファムが持つ洗練された強さの本質と言えるでしょう。

香水の匂いの強さを最適化する実践戦略

- 匂いが強いメンズ香水のTPO別選び方

- 上品に香るパルファムのおすすめ選定法

- 汗や皮脂が香りの持続時間に与える影響

- 香水ランキングの客観的な評価基準

- つけすぎを防ぐ部位と回数の最適解

- 香水の匂いの強さを理解し、印象を操る

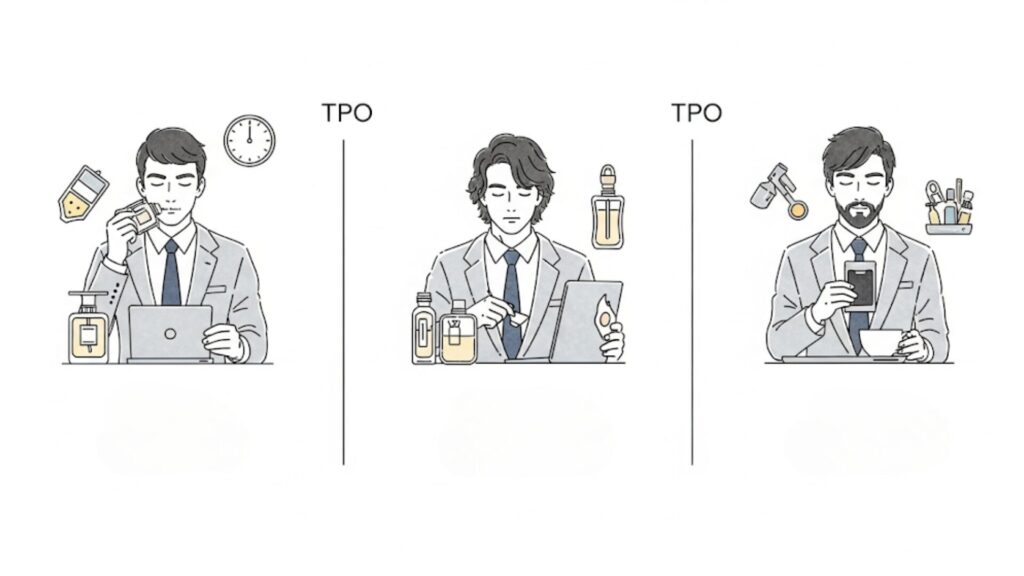

匂いが強いメンズ香水のTPO別選び方

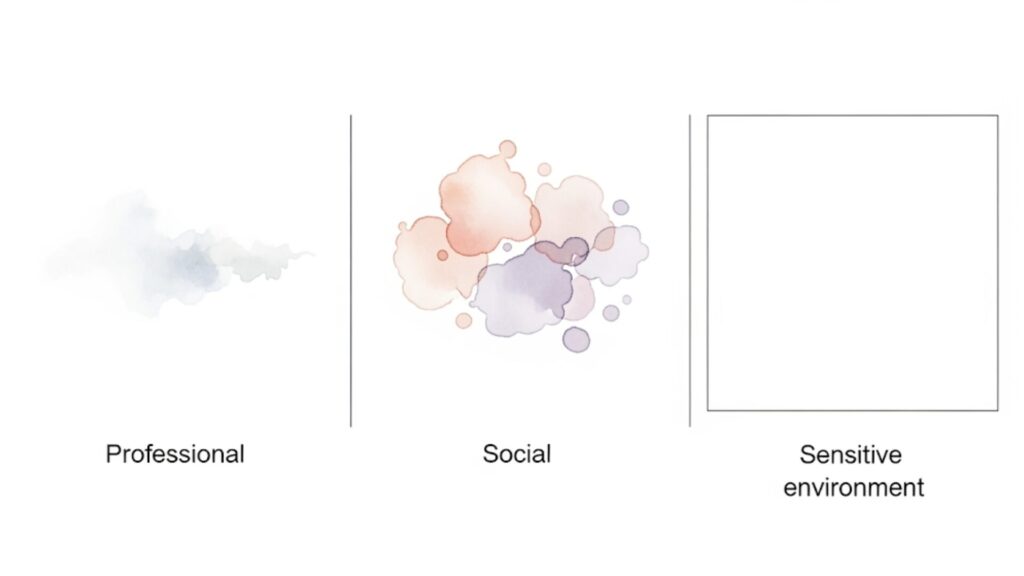

香りの強さを科学的に理解した上で、次に取り組むべきは、それをTPO(時・場所・場面)に応じて最適化する実践的な戦略です。

特にビジネスシーンや公共の場では、「周囲への配慮」が絶対的なルールとなります。

東京都なども公式に、香りの強い製品の適正使用と周囲への配慮を呼びかけています。

ここでは、具体的な場面に応じた強さの選び方とマナーを解説します。

ビジネスシーン(オフィス、商談、面接)

推奨される強さ:微香〜弱香(すれ違った際に、ほのかに香る程度)

選び方:拡散が穏やかなオードトワレ(EdT)が基本です。

香調は、シトラスやグリーン、軽いウッディなど、清潔感や信頼性を感じさせるものが適しています。

厚生労働省関連の資料でも、身だしなみとして「香水の香りはきつ過ぎないこと」が推奨されるケースがあります。

会議や移動の直前に付け足す「追い香水」は絶対に避けましょう。

プライベートシーン(デート、食事会)

推奨される強さ:弱香〜中香(相手のパーソナルスペースで心地よく感じられる程度)

選び方:オードパルファム(EdP)も選択肢に入りますが、量は控えめに。

ウッディ、アンバー、スパイスなどが効いた、少し個性的な香りも良いでしょう。

ただし、カウンター席での食事やワインを楽しむような場面では、料理の香りを邪魔しないよう、香りはつけないか、足首など下半身に軽くつける程度の配慮が求められます。

医療機関への訪問・面会

推奨される強さ:無香

選び方:香水の使用は控えるのが絶対的なマナーです。

多くの医療機関では、体調が優れない方や香りに敏感な方への配慮から、公式サイトなどで「匂いの強い香水・整髪料は控えるように」と明記されています。

香りは、あなたの印象をプラスにすることも、マイナスにすることもあります。

特に、自分ではコントロールできない環境や、相手への配慮が求められる場面では、「少し物足りないかな」と感じるくらいが、実は最適なのです。

上品に香るパルファムのおすすめ選定法

「強く、長く香るパルファムを使ってみたいが、派手になりすぎたり、相手を威圧したりするのは避けたい」。

そう考える知的なあなたにとって、パルファム選びは「強さ」と「上品さ」のバランスを見極める繊細な作業となります。

「強い=大音量」という単純な図式ではなく、「静かだが、深く心に残る響き」を持つパルファムを選ぶための、3つの選定軸を提案します。

軸1:拡散設計で選ぶ

パルファムと一口に言っても、その拡散の仕方は処方によって様々です。

シャネルなどが推奨するように、アプリケーターで「点(滴)」でのせることを前提としたクラシックなパルファムは、拡散が抑制され、上品にまとまりやすい傾向にあります。

軸2:原料の重心で選ぶ

香りの質感が、拡散の印象を大きく左右します。

例えば、アイリスやサンダルウッド、カシミアムスクといった原料が中心のパルファムは、角の取れたパウダリーで滑らかな香り立ち方をします。

こうした「面の拡散」をする香りは、上品な印象を保ちやすいです。

軸3:店頭での試し方で判断する

最適な一本を見つけるためには、正しい試し方が不可欠です。

まず、片方の手首の内側に、ごく少量(米粒半分程度)をのせ、こすらずに自然乾燥させます。

その後、時間をおいて香りの変化と「半径」を確かめましょう。

自分から30cmの距離で豊かに香り、1m離れるとほとんど感じられない。このくらいのバランスが、上品なパルファムの理想的な振る舞いです。

強さを持ちながらも、それをひけらかさない。

そんな奥ゆかしい知性を感じさせるパルファムこそ、あなたの魅力を最大限に引き出してくれるはずです。

汗や皮脂が香りの持続時間に与える影響

「同じ香水なのに、夏はすぐに香りが飛ぶ気がする」「友人がつけていると長持ちするのに、自分だとそうでもない」。

このような香りの「個人差」や「状況差」は、気のせいではありません。

その背景には、汗や皮脂、体温といった、私たちの肌そのものが持つ性質が科学的に関わっています。

汗と体温:拡散を加速させるブースター

汗をかく時、皮膚の表面は水分で覆われ、体温も上昇しています。

香りの分子は、温度が上がるほど気化しやすくなるため、夏場は、香りの立ち上がり(プロジェクション)が通常よりも強く、速くなります。

そのため、「香りが強く感じられやすい」と同時に「持続時間は短くなる」という傾向が生まれるのです。

皮脂:香りを留めるアンカー

皮脂は、肌の潤いを守る脂質の膜です。香料の多くは油に溶けやすい「疎水性」の性質を持っているため、この皮脂膜に溶け込み、留まります。

皮脂が多い肌質(オイリー肌)の人は、香りの持続時間が長くなる傾向があります。特に、ウッディやアンバーといった重めのベースノートは、皮脂との親和性が高く、より長く肌に残りやすいと考えられます。

逆に、乾燥肌の人は、香りを留めておく皮脂が少ないため、香りが比較的早く揮発しやすいと言えます。

自分の肌質を理解し、季節や体調に合わせて香りのまとい方を調整することが、香りを上手に使いこなすための鍵となるのです。

香水ランキングの客観的な評価基準

ウェブ上には「匂いが強い香水ランキング」といったコンテンツが数多く存在しますが、その多くは個人の主観に基づいています。

論理的な思考を好むあなたであれば、そうしたランキングを鵜呑みにするのではなく、その背後にある「評価基準」に目を向けるべきです。

もし私たちが、香水の「強さ」を客観的に評価し、ランキングを作成するとしたら、どのような指標を用いるべきでしょうか。

「強さ」を分解する3つの指標

香水の空間的なパフォーマンスは、主に以下の3つの指標に分解して評価することができます。

- プロジェクション(Projection):その場での放散力。

- シアージュ(Sillage):動きに伴う残り香。

- ロンジェビティ(Longevity):肌の上での持続時間。

評価の客観性を担保する方法

より客観的な評価のためには、ドイツのVDI 3882で用いられる言語スケールや、米国のASTM E544で規定された参照臭との比較法などが参考になります。

さらに、近年ではHS-SPME-GC/MSといった分析機器を用いて、皮膚の表面から放散される香気成分の量を物理的に測定し、持続性を評価する研究も進んでいます。

あなたが新しい香水を試す際に、「この香りの半径(プロジェクション)はどのくらいか」「席を立った後に香りは残るか(シアージュ)」「何時間くらい肌で感じられるか(ロンジェビティ)」という3つの視点を意識するだけで、その香水のパフォーマンスを、より多角的かつ客観的に捉えることができるようになるはずです。

つけすぎを防ぐ部位と回数の最適解

香水をまとう上で最も避けたい失敗が「つけすぎ」です。

この失敗は、適切な部位・回数・距離を知ることで、論理的に回避することが可能です。

「強さ=(濃度)×(香調)×(塗布戦略)」という方程式を意識し、印象を自在にコントロールするための具体的な方法を身につけましょう。

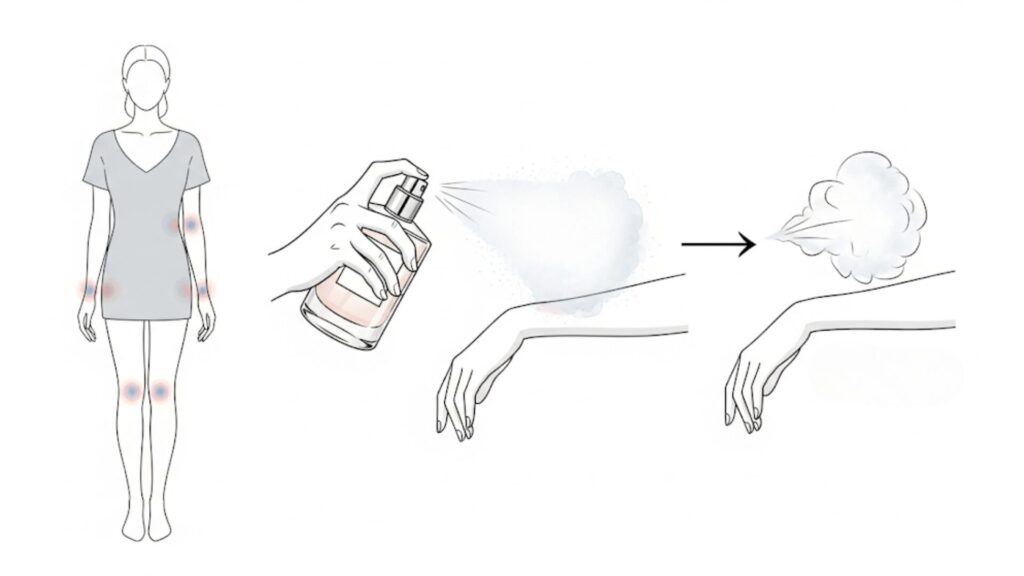

部位:基本は脈点、シーンで使い分ける

香水をつける基本の部位は、体温が高く香りが立ちやすい「脈点」です。

手首、首筋、ひじの内側などがこれにあたります。

しかし、オフィスなど香りを控えめにしたい場面では、下半身(ひざの裏や足首)につけることで、より穏やかに香らせることができます。

距離と回数:近すぎず、最小から

香水をスプレーする際は、肌から12〜15cmほど離すのが理想的です。

適度な距離から霧状にふんわりとのせることで、ムラなく均一に香りをまとうことができます。

回数は「最小単位から始める」のが鉄則です。

まずは1スプレーから試し、物足りなければ追加する、という考え方が安全です。

やってはいけないNG行動

こすり合わせる:摩擦熱で繊細なトップノートの分子が壊れ、本来の香りのバランスが崩れてしまいます。

直前のつけ直し:つけすぎの最大の原因となります。出発の30分前までにはつけ終えるようにしましょう。

これらの基本ルールを守るだけで、香りの「つけすぎ」というリスクは劇的に減り、常に洗練された印象を保つことができるようになります。

香水の匂いの強さを理解し、印象を操る

この記事では、感覚的になりがちな「香水の匂いの強さ」を、科学的な視点から分解し、戦略的にコントロールするための知識と方法を解説しました。

最後に、あなたが明日から実践できる重要なポイントをまとめます。

- 香水の強さの基本は香料濃度(賦香率)で決まる

- 濃度は目安であり処方や原料で体感は変わる

- 香りの種類(香調)によっても体感的な強さや印象は異なる

- 持続性は分子の揮発性(蒸気圧)で科学的に説明できる

- 処方の定着剤(フィクサチフ)が持続性を高める鍵

- パルファムは半径(プロジェクション)より軌跡(シアージュ)で魅せる

- ビジネスでは清潔感のある香りを控えめにまとうのがマナー

- 汗や体温は香りの拡散を早め、持続時間を短くする

- 皮脂は香りを肌に留め、持続時間を長くする助けになる

- 「つけすぎ」は部位・回数・距離の最適化で論理的に防げる

- 人と会う30分前までにつけ終え、初期の強い拡散を落ち着かせる

香りの強さを理解することは、相手に与える印象を自在に操る第一歩です。

参考情報・公式サイト

この記事を作成するにあたり、情報の正確性と信頼性を担保するために、以下の公式サイトや公的機関、研究論文などを参考にしました。

より深く知りたい方や、一次情報を確認したい方はご参照ください。

公的機関・業界団体(マナーや安全基準に関する情報)

- 柔軟仕上げ剤や芳香剤等の使用について|東京都保健医療局

- 公共の場における香りの配慮について、東京都が公式に発信している情報です。

- 「その香り 困っている人もいます」ポスター|消費者庁

- 香りに敏感な方への配慮を呼びかける、5省庁連名の啓発資料です。

- IFRA Standards|IFRA(国際香粧品香料協会)

- 香料の安全性を確保するための国際的な自主基準。製品の安全性の根幹となる情報です。

- Scent-Free Policy for the Workplace|CCOHS(カナダ労働安全衛生センター)

- 職場における香りマナーや「無香ポリシー」に関するグローバルな視点でのガイドラインです。

ブランド公式サイト(製品のつけ方や特徴に関する情報)

- The Art of Perfuming|CHANEL

- シャネル公式が案内する、香水の効果的なつけ方や楽しみ方に関する情報です。

- Application Tips|Dior

- ディオール製品の推奨される使用法(脈点へのスプレーなど)が記載されています。

- L’Art & La Matière – Les Extraits|GUERLAIN

- 高濃度の「エクストレ」に関するゲランの公式情報です。

参考文献(記事の主張を裏付ける情報)

- Perfume | Fragrance Types, History & Uses|Encyclopædia Britannica

- 香水の濃度区分や種類に関する、信頼性の高い百科事典の情報です。

- Models to assess perfume diffusion from skin|PubMed

- 皮膚からの香りの拡散が、温度や換気、皮膚上の濃度に依存することを示した科学論文です。

- Evaporation and Permeation of Fragrance Applied to the Skin|ACS Publications

- 香りが皮膚の上でどのように蒸発・浸透していくかをモデル化した研究論文です。

- Perfume – Dilution classes and terminologies|Wikipedia

- 香水の濃度区分に関する一般的な理解を助けるための参考情報です。