なぜ特定の人の匂いだけが、他の人とは比較にならないほど強く、印象的に感じられるのでしょうか。

好きな人の匂いを強く感じる現象は、決して偶然や思い込みではありません。

この体験の背景には、嗅覚と脳の複雑で興味深いメカニズムが関わっています。

同性の友人でも心地よく感じることがある一方で、以前は感じていた匂いをしなくなったり、甘い香りとして認識したり、好きな人の匂いが突然することもあります。

これらの現象には、すべて明確な理由がわかるようになってきました。

匂いで落ち着くという感覚も、単なる気のせいではなく、神経システムと記憶の働きによって説明できます。

こうした知識を身につけることで、あなた自身の恋愛における匂いの活用方法も見えてくるでしょう。

この記事を読むことで、以下の内容について理解を深められます:

- 好きな人の匂いだけが強く感じられる脳のメカニズム

- 匂いによって落ち着く感覚や甘さを感じる理由

- 匂いの感じ方が変化する要因と対処法

- 恋愛において匂いを戦略的に活用する具体的な方法

好きな人の匂いを強く感じる理由とは?

特定の人だけ匂いが際立つメカニズム

特定の人の匂いが他の人より強く感じられる現象は、三つの要因が複合的に作用することで起こります。

「個体差」「記憶による学習」、そして「文脈への依存」です。

まず個体差について説明しましょう。

人間は400種類を超える嗅覚受容体を持っており、その遺伝的な違いが匂いの感じ方に大きな影響を与えます。

一言でいうと、人それぞれに生まれつき、匂いを感じるセンサーの性能が違うということです。

同じ匂いでも、ある人には強く感じられ、別の人にはほとんど感じられないということが起こります。

特にムスク系の匂いを感知するOR5AN1という受容体では、遺伝的な多型により感じ方に顕著な差が生まれることが研究で明らかになっています。

あなたが特定の人の匂いを強く感じるのは、その人の体臭成分とあなたの受容体の相性が、遺伝子レベルで良いからかもしれません。

記憶による学習も重要な要素です。

嗅覚は扁桃体や海馬といった情動記憶に関わる脳領域と直接つながっています。

これはつまり、匂いが「感情」や「記憶」を司るエリアにダイレクトに届くことを意味します。

好きな人との楽しい時間や安心できる体験が、その人の匂いと繰り返し結びつくことで、脳がその匂いを「報酬価の高い信号」、いわば「ご褒美のサイン」として認識するようになります。

この学習効果により、同じ強度の匂いでも、好きな人の匂いは注意が向きやすく、順応しにくくなります。

つまり、慣れにくく、長時間感じ続けることができるのです。

文脈への依存も見逃せません。

匂いの強さは覚醒度と相関があり、情動的な状況や視覚情報などと統合されて主観的な強度が決まります。

好きな人のことを考えているときや、近くにいそうな状況では、脳が「そろそろ、あの匂いがするかも」と予測します。

これをトップダウンの予測と呼びます。

この予測機能が働くことで、実際にはない匂いまで感じやすくなることがあるのです。

これらの要因が重なることで、特定の人だけが他とは違って強く香るという、特別な体験が生まれるのです。

好きな人の匂いが甘いと感じる仕組み

好きな人の匂いが甘く感じられる現象は、三つのメカニズムによって説明できます。

バニリン系の成分、ムスク系の基調、そして学習による予測の強化です。

まず、バニリン系の香りは、私たちの脳で甘さと強く結びついた手がかりとして機能します。

バニラの匂いは食べ物の甘味と結びついた経験が豊富で、匂いだけで甘味知覚を引き上げる効果があることが複数の実験で確認されています。

脳画像研究によると、甘い食べ物の匂いは眼窩前頭皮質(がんかぜんとうひしつ)などの報酬処理領域でより強く反応します。

これはつまり、匂いの価値を判断する「脳のご褒美センター」が活発になるということです。

好きな人からバニラのような香りがすると、この報酬回路が活性化して甘さを感じやすくなります。

次に、ムスク系の成分も甘さの感覚に寄与します。

ムスクは多くの香水でベースノートとして使用され、やわらかく心地よい感覚を作り出します。

ヒトのムスク受容体であるOR5AN1やOR5A2の遺伝的な多型により、特定の人のムスク調の香りをより強く、心地よく感じる個人差が生じます。

このようなムスクによる土台の快さが、全体的な甘さの印象を底上げします。

心地よい匂いは、先ほどの「脳のご褒美センター」を強く活性化するため、甘い印象を与えやすくなるのです。

最後に、学習と予測も重要な役割を果たします。

脳は予測処理により、繰り返しの経験から特定の匂いを「安心」や「ご褒美」と結びつけて記憶します。

好きな人と結びついたバニラやムスク調の匂いは、期待値である甘さや安らぎを押し上げ、実際の強度以上に甘く感じさせるのです。

これらのメカニズムが組み合わさることで、好きな人の匂いが特別に甘く感じられるという体験が生まれるのです。

同性でも心地よく感じる匂いの正体

同性の匂いを心地よく感じる現象は、「匂いの類似性」「親しさによる安心感の学習」、そして「感情の同期」という三つの要因で説明できます。

まず匂いの類似性についてです。

初対面ですぐに気が合った友人同士を調べた研究では、体臭の化学的プロファイルが互いに類似している傾向があることが分かりました。

この類似度は、初対面の相性まで予測できるほど明確な違いを示します。

この類似性は、食事や生活習慣、皮膚常在菌、使用する製品などの共通性から生まれます。

つまり、似たライフスタイルの人は、自然と似た匂いを持つということです。

そして似た匂いを持つ人とは、協調的な関係を築きやすい傾向があります。

親しさによる安心感の学習も重要です。

身近な人の匂いは、所属と絆の手がかりとして機能し、信頼や相互協力を促す内集団マーカーの役割を果たします。

一言でいうと、「仲間の証」として匂いが機能するということです。

親子やパートナーとの関係で実証されているように、馴染みのある人の匂いは安心や鎮静をもたらし、社会的バッファリング効果を発揮します。

これは、親しい人の存在がストレスを和らげる「心の緩衝材」になる現象を指します。

この安心の学習は友人関係にも拡張され、共に過ごす時間が増えるにつれて、その人の匂いが安全の合図として学習され、心地よさを感じるようになります。

感情の同期も見逃せません。

汗に含まれる情動ケモシグナルは、受け手の表情や認知スタイルを同じ方向へ感染させることがあります。

これはつまり、感情が汗の匂いを通じて伝染するということを意味します。

特に幸せな状態で分泌される汗は、相手の笑顔的な筋活動や前向きな処理を引き出すことが報告されています。

同じ場にいる同性の友人同士で気持ちが上向くとき、このような情動の同調が匂いを通じて起こっている可能性があるのです。

好きな人の匂いで落ち着く科学的根拠

好きな人の匂いによって落ち着く感覚が得られるのは、「安全サインとしての学習」と「HPA軸の調節」、そして「自律神経系への影響」という明確なメカニズムがあります。

恋人が着用したTシャツの匂いを嗅いだ女性の実験では、ストレス課題の前後で主観的ストレスが低下し、コルチゾール反応も抑制されることが確認されました。

コルチゾールとは、いわゆる「ストレスホルモン」のことです。

このメカニズムでは、大切な人の匂いが「安全のサイン」として学習されます。

この安全サインは、脳のHPA軸(エイチピーエージク)への過剰な活性を抑制します。

HPA軸とは、一言でいうと、ストレスに反応してホルモンを分泌する脳のシステムのことです。

このシステムの働きを穏やかにすることで、ストレス反応が和らぎます。

これを社会的バッファリング効果、つまり「心の緩衝材」効果と呼びます。

睡眠への影響も実証されています。

パートナーの匂いに一晩暴露された人は、睡眠効率が平均2%以上向上したという報告があります。

この改善幅は、睡眠導入を助けるメラトニン投与と同程度の規模です。

嗅覚刺激は自律神経を直接的に動かします。

古典的な研究では、快い匂いで心拍が下がり、不快な匂いで上がる傾向が一貫して観察されています。

統合的な視点で見ると、好きな人の匂いは「安全サイン」として学習され、脳のストレス反応システム(HPA軸)の過剰反応を和らげつつ、自律神経をリラックスモード(副交感神経優位)へと切り替えやすくします。

この結果として不安や緊張が下がり、体が落ち着くモードに入るのです。

好きな人の匂いが突然する現象の真相

好きな人の匂いが突然感じられる現象は、多くの場合、「匂い記憶の想起」と「注意・予測のバイアス」によって説明できます。

これは異常ではなく、嗅覚と情動記憶系の密接な関係から生じる自然な現象です。

嗅覚は他の感覚と比べて、自己関連性が高く情動喚起の強い自伝的記憶を引き起こしやすいことが知られています。

これをプルースト効果と呼びます。

一言でいうと、匂いがきっかけで、過去の記憶や感情が鮮明に蘇る現象のことです。

好きな人との記憶が強い情動と結びついているほど、その匂い記憶も呼び起こされやすくなります。

実際には匂いが存在しない場所でも匂いが立ち上がるメカニズムには、嗅覚イメージと予測処理が関わっています。

匂いを思い浮かべるだけで、脳の梨状皮質(りじょうひしつ)や眼窩前頭皮質が活動することがfMRIで確認されています。

梨状皮質とは、脳の“香りの司令塔”ともいえる、匂い情報を最初に処理する重要なエリアです。

好きな人を連想させる場所や物を見ただけで、脳内でその人の匂いが再現される可能性があるのです。

注意バイアスも重要な役割を果たします。

匂いに注意を向けるほど、その匂いに慣れる「馴化」が遅れ、主観的な強度を保ちやすくなります。

また、好きな人のことを考えている状況、その人がいそうな場所などの文脈が、匂いの想起を促進するのです。

ただし、原因がないのに不快な匂いが何度も長期間続く場合は、嗅覚の幻覚(ファントスミア)の可能性も考慮する必要があります。

特定の人との関連で時々起こる現象であれば、記憶と予測による自然な体験と考えてよいでしょう。

好きな人の匂いを強く感じる体験を活用する方法

匂いに敏感になる理由がわかる判断基準

匂いへの敏感さが変化する要因を理解することで、自分の嗅覚の状態を客観的に把握できます。

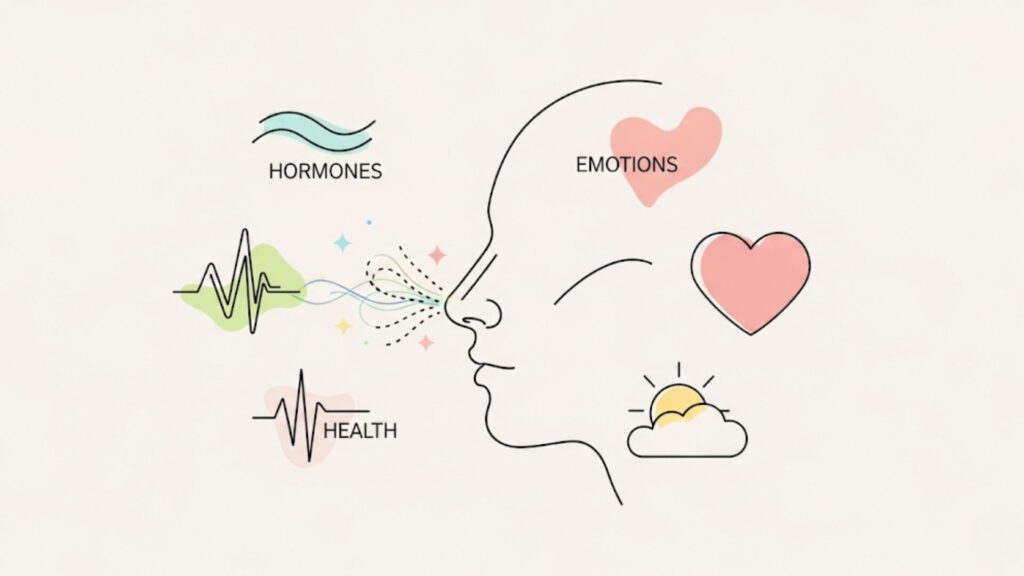

主な要因は「ホルモン」「感情」「環境」「健康」の四つに分類できます。

ホルモンの影響は特に女性で顕著です。

排卵期前後では嗅覚の感度や匂いの好みが変動するのは自然な現象です。

男性でもテストステロンレベルの変化が嗅覚に影響を与えます。

感情状態も重要な判断基準です。

ストレス状況下では、親しい人の匂いがより際立って感じられることがあります。

逆に、リラックスした状態では全般的な感度が下がる傾向があります。

環境条件では、高温多湿な環境では匂い分子の揮発が促進され、感じやすくなります。

一方で、乾燥した環境や低温では匂いが立ちにくくなります。

健康状態では、鼻炎や副鼻腔炎などの上気道の問題が最も直接的な影響を与えます。

また、睡眠不足や体調不良も嗅覚のパフォーマンスを下げることが知られています。

これらの判断基準を用いて自分の状態を客観視することで、匂いの感じ方の変化に一喜一憂することなく、適切な対応を取ることができるようになります。

以前より匂いを感じしなくなった時の対処法

匂いの感じ方が弱くなった時には、「順応・馴化」「生活環境」「関係性」の三つの変化を検討し、段階的に対処することが効果的です。

まず、順応と馴化を理解しましょう。

同じ匂いに繰り返し長時間さらされると、感じ方が自然に弱まります。

これは嗅覚の正常な機能であり、馴染みのある匂いほど感じにくくなるのは自然な現象なのです。

対処法としては、暴露の間欠化が有効です。

しばらく離れて新鮮な空気を吸い、再び接近するサイクルを作ることで「鼻のリセット」ができます。

次に、マスキング要因の除去も重要です。

強い香料を控え、洗剤やヘア製品の香りを統一することで、相手の微細な体臭を感じやすくなります。

意味づけと注意の活用も効果的です。

相手の匂いを「安心のサイン」として意識的に味わうことで、注意が働き、匂いに慣れるのを遅らせる効果があります。

健康要因の確認も欠かせません。

鼻詰まりなどがある場合は、治療により嗅覚パフォーマンスの改善が期待できます。

また、嗅覚トレーニングも中長期的な改善策として有効です。

最後に関係性の変化です。

出会いから恋愛初期は、脳内物質の高まりで匂いへの感度が上がりやすい時期です。

関係が安定すると、匂いが当たり前になるのは自然な流れです。

意図的に新鮮なデートをするなどで、相手への関心を再活性化させましょう。

自分の匂いを相手に印象づける戦略

相手の記憶に残る自然で好印象な匂いを作るには、「清潔感」「距離設計」「相性」「タイミング」の四つを戦略的に組み合わせる必要があります。

清潔感の確保は全ての基盤です。

腋窩のにおいは、アポクリン汗を皮膚の細菌が分解して生じます。

まずは洗浄、乾燥、汗のコントロールで土台を整えましょう。

距離に応じた香りの設計では、相手との物理的距離を考慮します。

- 親密距離(0〜45cm): 肌馴染みの良いベースノート中心でごく薄く。

- 個人的距離(45cm〜1.2m): 会話の始まりを彩るミドルノート中心に。

- 社会的距離(1.2m以上): 拡散性のあるトップノートも活用し、衣類に軽く纏う。

相性の良い香料選択では、まず自分の体臭との混合テストが不可欠です。

同じ香水でも人により仕上がりが異なるため、実際に肌につけて数時間後の変化を確認してください。

タイミング戦略では、香りの時間変化を活用します。

トップノートは最初の15〜30分、ミドルノートは30分〜数時間、ベースノートは数時間以上持続します。

デートの開始時間から逆算して塗布タイミングを決めることで、最高の瞬間を演出できます。

記憶への定着を狙う場合は、特別な体験と香りを意図的に結びつけます。

楽しいデートで使った香りは、その後もその体験を蘇らせる「香りのアンカー」として機能します。

匂いの変化を読み取る観察ポイント

相手の匂いの変化を的確に読み取るには、体系的な観察と記録を行い、変化の要因を多角的に分析する必要があります。

以下の項目を意識的に観察・記録してみましょう。

- 強度の変化: 0から10のスケールで主観的に評価する。

- 質的変化: 「甘い」「スパイシー」など、具体的な言葉で記録する。

- 時間的パターン: 朝、昼、夜、曜日、月単位での変化を追う。

- 環境要因: 気温、湿度、場所(室内/室外)などを併記する。

- 相手の状態: 体調、ストレス、運動後、食事内容などを観察する。

- 使用製品の変化: 香水、洗剤、シャンプーなどの変更に気づく。

- 自分側の変化: 自分の体調や鼻の状態も記録し、客観性を保つ。

- 感情的コンテクスト: その時の気分や状況が、匂いの感じ方にどう影響したかを記録する。

変化の解釈では、短期的な変動と長期的なトレンドを区別することが重要です。

複数の要因が重なって変化は生じるため、一つの原因で決めつけず、総合的に判断する視点を持ちましょう。

好きな人の匂いを強く感じる感覚を恋愛に活かす方法

この記事で解説した科学的知識を、あなたの恋愛を成功に導くための具体的な「戦略」として活用していきましょう。

明日から実践できる15のアクションプランを提案します。

- 【感情のバロメーター戦略】相手の匂いを強く感じる度合いを、自分自身の「関心度」や「好意」を測る客観的な指標として活用する。

- 【“香りのアンカー”設置戦略】記念日や特別なデートなど、記憶に残したいイベントの際にだけ特定の香りを纏う。その香りが、幸せな記憶を呼び覚ます強力なトリガー(アンカー)になる。

- 【ストレス軽減の切り札戦略】相手の匂いに「社会的バッファリング効果(心の緩衝材効果)」があることを理解し、緊張するプレゼン前や大事な場面の前に、相手の衣類やハンカチの香りを嗅いで心を落ち着かせる。

- 【非言語コミュニケーション戦略】「あなたの香水の匂い、素敵だね」など、匂いをきっかけに会話を始める。相手のセンスを褒めることで、知的でスマートな印象を与える。

- 【絆を深める“共有香”戦略】お互いがリラックスできる共通のルームフレグランスや柔軟剤を一緒に選ぶ。同じ香りを共有することで、無意識レベルでの一体感を醸成する。

- 【“不在”を“存在”に変える戦略】会えない時間に、相手の残り香がついたものを側に置く。これは、匂いがもたらす安心感を活用し、物理的な距離を心理的な近さに変える高度なテクニック。

- 【印象最大化のタイミング戦略】香水が最も魅力的に香るミドルノートの時間帯(塗布後30分〜数時間)が、デートの核心部分と重なるように逆算して香りを纏う。

- 【パーソナルスペース侵攻戦略】相手との距離に応じて香りの強さを緻密にコントロールする。親密な距離でのみ感じられる、肌に馴染んだ微かな香りは、相手にだけ許された特別なサインとなる。

- 【クリーンネス基盤戦略】どんなに良い香りも、清潔な肌という土台があってこそ活きる。香りを「加える」前に、まず無臭の清潔感を徹底的に追求する。

- 【変化察知の気配り戦略】相手の匂いの微妙な変化(いつもと違う、少し弱くなった等)に気づいたら、「最近、忙しい?」「疲れてない?」など、相手の体調を気遣う言葉をかける。深い観察眼を示す。

- 【馴化(慣れ)防止戦略】勝負の香りを毎回使うのではなく、複数の香りを使い分ける。あるいは、あえて香りを使わない日を作ることで、香りの効果が薄れる「馴化」を防ぎ、常に新鮮な印象を保つ。

- 【予測想起のトリガー戦略】相手が「そろそろ会えるかも」と期待するタイミングで、あなたの香りがふわりと香るように演出する。脳の予測機能をハックし、期待感を高める。

- 【甘い記憶の上書き戦略】バニラやムスク系の、脳が「甘い」「心地よい」と感じやすい香りを活用する。あなたとの記憶が、よりポジティブで甘美なものとして相手の脳に刻まれやすくなる。

- 【嗅覚トレーニングによる自己投資戦略】様々な香りを意識的に嗅ぐトレーニングを日常に取り入れ、自身の嗅覚感度を高める。相手の微細な匂いの変化や、自分に本当に合う香りを見極める能力が向上する。

- 【依存しないバランス戦略】匂いは強力な武器だが、全てではないと心得る。この感覚を楽しみつつも、言葉でのコミュニケーションや他の魅力を磨くことを怠らない。それが真の戦略家の姿勢である。

参考情報・公式サイト

科学研究・学術論文

嗅覚と脳科学に関する基礎研究

- Single-neuron representations of odours in the human brain | Nature

- Predictive coding in the human olfactory system | Trends in Cognitive Sciences

- There is chemistry in social chemistry | Science Advances

匂いと心理・行動への影響

- The Scent of a Good Night’s Sleep: Olfactory Cues Improve Sleep Efficiency | Psychological Science

- Olfactory cues from romantic partners influence women’s responses to stress | Journal of Personality and Social Psychology

嗅覚受容体と個人差

- Genetic variation in the human olfactory receptor OR5AN1 contributes to musk perception | Chemical Senses

- Genetic variation across the human olfactory receptor repertoire alters odor perception | PNAS

公的機関・標準化団体

健康・安全基準

香料・感覚評価の国際基準

医学・健康情報

嗅覚障害に関する専門情報

実践・応用情報

香りの専門知識