香水を服につけるべきか、肌につけるべきか──。

この永遠のテーマに、あなたも一度は頭を悩ませたことがあるのではないでしょうか。

実際のところ、香水の付け方一つで、香りの印象や持続時間は劇的に変わります。

特に、「服の下に香水をつけたら、全く香らなかった」「どうつけるのが一番効果的なんだろう?」と悩んでいる方にとって、これは無視できない問題です。

また、ビジネスシーンで好印象を与えるための、知的で洗練された香りの纏い方を知りたい、という需要も年々高まっています。

「香りを少しでも長く持続させたい」

「つける場所によって、どんな効果の違いがあるのか知りたい」

「服に香りをつける具体的な方法を、論理的に理解したい」

この記事は、そんなあなたのための「香りの戦略書」です。

心理学や化学の最新の知見に基づき、曖昧な「感覚」ではなく、再現性の高い「戦略」として、香水の効果を最大化するアプローチを解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたは以下の4つの武器を手にしているはずです。

- 香水を服につける際の科学的なメカニズムと、メリット・デメリット

- 素材別の特性を活かした、効果的な香りの付け方と持続テクニック

- シミや色移りを防ぎながら香りを楽しむための、具体的な注意点と対策

- TPOに応じた香水の使い分けと、明日から使える実践的なマナー

香水を服につける基本知識とメリット・デメリット

- 香水をつける場所による効果の違い

- 正しい香水の付け方と距離・量の調整

- 服の下に香水をつけても香らない理由と対策

- 素材別に香りを長持ちさせる方法

- シミや色移りを防ぐ注意点と素材選び

- タイミングと持続性を高めるコツ

香水をつける場所による効果の違い

香水をつける場所によって、香りの広がり方や持続時間が劇的に変化する。

この現象を理解するためには、私たちの体の周りに発生している「空気の流れ」と、「香料分子の性質」という2つの要素を把握することが不可欠です。

肌に直接香水をつけた場合、体温によって香料の成分が温められ、揮発します。

これにより、トップノートからミドルノート、そしてベースノートへと、時間と共に香りがドラマティックに変化していくのです。

この変化は、さながら「香りの物語」。

個人の肌の状態(pHバランス、皮脂の量、汗のかきやすさなど)と複雑に絡み合い、世界に一つだけのユニークな香りを生み出します。

特に、手首や首筋といった「パルスポイント」と呼ばれる場所は、血管が皮膚の表面近くを通っているため体温が高く、香りを効率的に立ち上らせるのに最適です。

一方、服に香水をつけた場合はどうでしょう。

こちらの場合、香りは繊維の種類によって、その吸着と放散の仕方が大きく異なります。

肌の化学的な影響を受けにくいため、香水が持つ「本来の設計通りの香り」が、比較的安定して持続するのが特徴です。

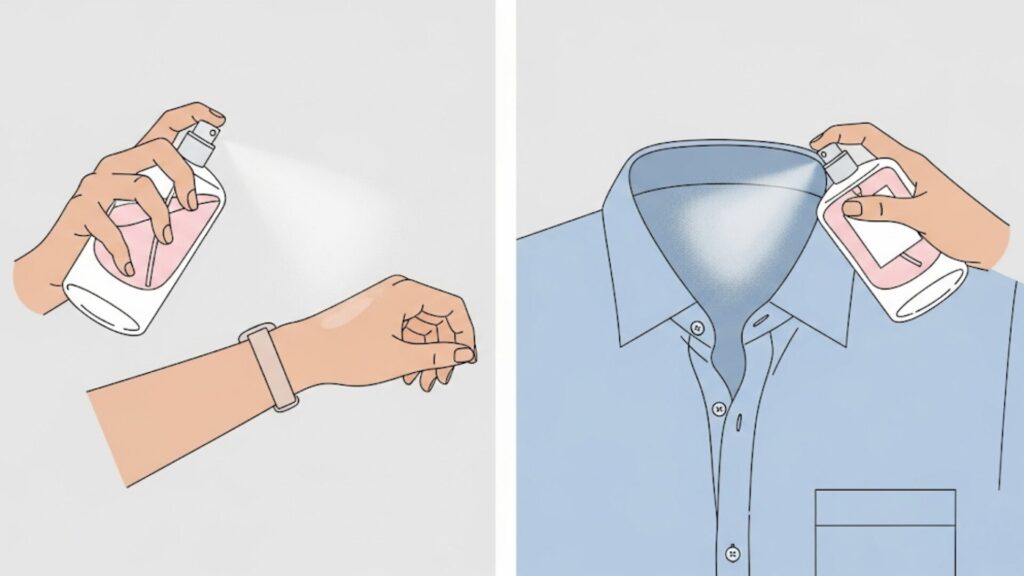

例えば、襟や肩甲骨のあたりに香水をつけると、私たちの体から自然に発生している上昇気流、専門用語でいうヒートプルームに乗って、香りが効率的に顔の周りへと拡散されます。

これはつまり、体温が作り出す見えないエレベーターに、香りを乗せて運ぶという戦略です。

また、歩行時には、体の後ろに後流(ウェイク)という空気の渦が生まれます。

ここに香りを乗せることで、すれ違いざまに印象的な残り香、いわゆるシヤージュを演出することができるのです。

袖口へのスプレーは、手の動きがもたらす「ポンピング効果」を応用した、非常にクレバーなテクニックです。

握手や名刺交換など、手元が相手に近づくビジネスシーンで、動きに合わせて香りが断続的に立ち上るため、知的で洗練された印象を相手に与えることができます。

正しい香水の付け方と距離・量の調整

香水を服につける際の成功の鍵は、「20〜30cmの距離・2〜5プッシュ・完全乾燥待ち」という3つの要素を、同時に最適化することにあります。

まず、噴霧する距離について。

30cm以上離すと、ミストが非常に細かく広範囲に広がり、液だまりや色移りのリスクを大幅に減らすことができます。

20cm前後の距離は、拡散性と香りの到達量のバランスが最も良いと研究で確認されており、ミストのパターンが最も均一になります。

逆に、10cm未満の至近距離からの噴霧は、液体が一点に集中しすぎてしまい、シミや変色、香りが強くなりすぎる原因となるため、絶対に避けるべきです。

次に、プッシュ回数です。

これは香水の香料濃度によって調整する必要があります。

- パルファム(濃度15%以上): 1〜2プッシュ

- オードパルファム(8〜14%): 2〜3プッシュ

- オードトワレ(3〜4%): 3〜4プッシュ

これを基本の目安とし、香りが強い動物系のムスクやアンバーの香りの場合はマイナス1プッシュ、逆に爽やかな柑橘系やアクア系の香りの場合はプラス1プッシュと調整するのが、上級者のテクニックです。

服全体に均一に香りをまとわせたい場合は、腕をクロスさせながら「×」を描くようにスプレーする「クロススプレー」という手法が有効です。

これにより、同じ箇所に何度もスプレーしてしまうのを防ぎます。

そして最も重要なのが、乾燥時間です。

スプレーした後は、最低でも60秒、「触ってサラサラ」の状態になるまで、じっと待つことが不可欠です。

これは、香水の主成分であるエタノール(アルコール)が完全に揮発しきるのを待つためです。

エタノールが乾ききる前に服を擦ったり、畳んだり、重ねたりすると、色移りの原因になります。

速乾性の高いポリエステルなどの素材では乾燥時間は短くなりますが、綿やウールなどの天然繊維は、少し長めに待つ意識を持ちましょう。

服の下に香水をつけても香らない理由と対策

「服の下に香りを仕込んだのに、なぜか全然香らない…」

この現象の裏には、「遮蔽(しゃへい)」と「吸着」という、2つの科学的なメカニズムが隠されています。

まず、遮蔽メカニズムについて。

これはつまり、服が香りの上昇を物理的にブロックしてしまうということです。

私たちの体表からは、体温によって温められた空気が常に上昇しています。

これをヒートプルームと呼びますが、服、特にデニムや目の詰まったウールのような通気性の低い素材は、この気流を最大で80%も低下させてしまうことが研究で分かっています。

香りの分子は、このヒートプルームに乗って拡散していくため、服によって「蓋」をされてしまうと、胸元あたりで滞留してしまい、外まで香りが出てこられないのです。

特に、香水をつけた肌着の上にニットなどを着る「二重蓋」状態は、香りの拡散効率をさらに低下させてしまいます。

次に、吸着メカニズムです。

これは、繊維の種類によって、香料分子が服に捕まってしまう現象を指します。

- ウール:

繊維の表面がうろこ状になっており、表面積が非常に大きいため、香りの成分をがっちりと吸着します。その吸着量は、なんと綿の1.4倍。一度捕まえるとなかなか放さないため、香りが持続しやすい反面、外には広がりにくい性質があります。 - コットン(綿):

繊維の内部に微細な隙間が多く、そこに香りの成分を抱え込みます。そのため、揮発が「じわじわ型」になり、すぐには香らず、服を脱いだ後になってから「フワッ」と香る、という現象が起こりやすいのです。

では、どうすればこの問題を解決できるのか?

対策は、実にシンプルです。

服の外側や、開口部(襟元や袖口)に付け方を変えること。

これが最も効果的です。

これにより、物理的な「遮蔽」を回避し、体の動きや自然な空気の流れを味方につけて、香りを効率的に拡散させることができます。

また、通気性の良いインナーにあらかじめスプレーしておき、その上から上着を羽織る、という方法も有効です。

さらに、着用前に服にスチームをかけ、一度冷ましてからスプレーするという裏技もあります。

これは、繊維をあらかじめ水分で満たしておくことで、香料が繊維の奥深くまで侵入するのを防ぎ、表面で香りを留まらせる(サーフェスステイ)効果を狙ったものです。

素材別に香りを長持ちさせる方法

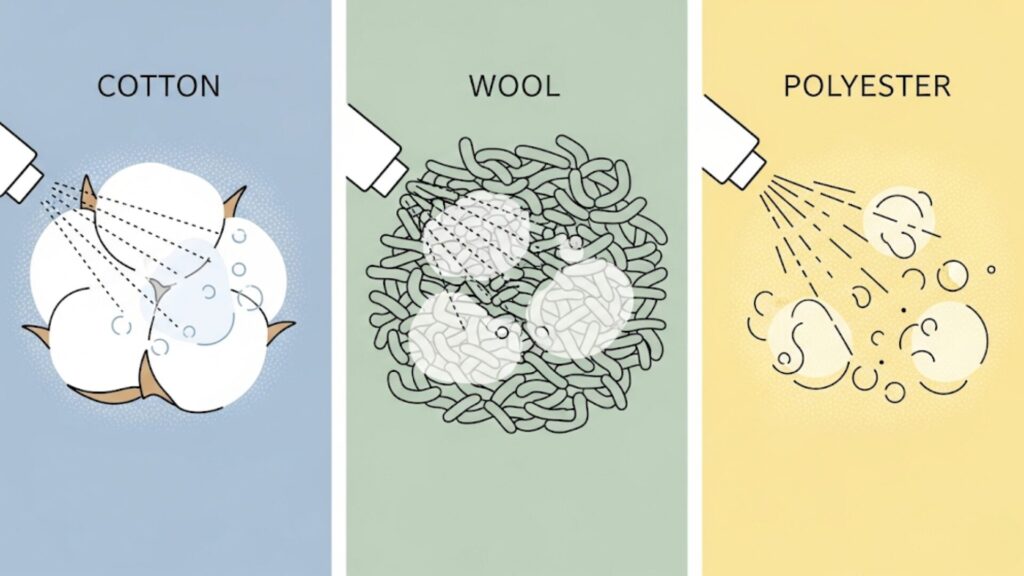

繊維の種類によって、香料分子を保持する能力が大きく異なる。

この事実が、最新の研究によって次々と明らかになっています。

香りの保持力は、単純に「吸着量×放散速度」で決まり、一般的にウール ≧ コットン > ポリエステルという力関係が確認されています。

コットン(セルロース系)の特徴と対策

Tシャツやシャツなど、我々の日常に最も身近な素材であるコットン。

この素材は親水性、つまり水分と仲が良い性質を持ち、繊維の内部にあるたくさんの隙間に、水分と一緒に香りの成分を抱え込む特徴があります。

吸着する量自体は中程度ですが、一度繊維の内部に染み込むため、香りの揮発が非常に緩やかになります。

特に、酸やアルデヒド系の成分とは相性が良く、香りが残りやすい傾向にあります。

コットン製品で香りを長持ちさせるテクニックとして有効なのが、スチームをかけた後、一度冷ましてからスプレーするという方法です。

これにより繊維が適度に開き、香りが均一に拡散し、保持力が高まります。

ただし、乾燥後に撥水スプレーなどをかけてしまうと、香りの揮発が妨げられてしまうため、これは避けましょう。

ウール(動物性ケラチン系)の特徴と対策

冬のセーターやスーツの生地としておなじみのウール。

この素材は、疎水性(水と仲が悪い)と親油性(油と仲が良い)という、二つの顔を持つ複雑な構造をしています。

最大の特徴は、繊維の表面にあるスケールと呼ばれる、うろこ状の構造です。

これが表面積を劇的に増大させ、揮発性の有機化合物(VOC)の吸着量において、トップクラスの性能を示すことが最新の研究レビューで報告されています。

これはつまり、ウールは香りの成分を非常に強力に捕まえて、長期間保持する能力が高いということを意味します。

ウール製品に香水をつける際は、15〜20cmほど離して、「霧をふんわりと乗せる」ような感覚で、軽くスプレーするのがコツです。

また、ウールは水分を含むと香りの放散が促進されるという面白い特性を持っています。

そのため、雨の日や湿度の高い日は、いつもより1プッシュ少なく調整すると良いでしょう。

逆に、室内外の湿度変化によって、一度落ち着いた香りが再び活性化する「リブースト効果」も期待できます。

ポリエステル(合成疎水性)の特徴と対策

スポーツウェアや機能性インナーに多用されるポリエステル。

この素材は非極性で吸水性が低く、香りが繊維の内部にはほとんど浸透しません。

香料は、あくまで繊維の表面に付着する形をとります。

最新の研究では、香りを吸着する量は少ないものの、その分、放散も早い、つまり「香りが飛びやすい」という特性が確認されています。

ポリエステルで香りを少しでも持続させるための対策として、スプレーの距離を少し短め(約15cm)にし、一点に集中しないよう、面積を広げるように多点に薄くスプレーする方法が効果的です。

また、静電気防止スプレーをかけた後に香水を噴霧すると、香りの保持率が約1.3倍向上するという興味深いデータもあります。

シミや色移りを防ぐ注意点と素材選び

香水による服のシミや色移りは、素材が持つ化学的な特性と、香水に含まれる成分との相互作用によって引き起こされます。

リスクが高い順に並べると、シルク、レザー、そして色の濃いコットンやウールとなります。

これを防ぐための三大原則は、「距離30cm・裏地でテスト・完全乾燥待ち」です。

シルクのリスク管理

シルクは、香水にとって最高リスク素材と断言できます。

疎水性と親油性の両方の性質を併せ持つため、香水に含まれる天然の色素や、バニリンといった特定の成分が非常に沈着しやすいのです。

さらに、繊維が香水のエタノールを抱え込むことで、シルク特有の美しい光沢が失われ、色褪せが進行するリスクもあります。

専門のクリーニング業者も、シルクへの直接噴霧は絶対に避けるよう指導しています。

対策として最も安全なのは、ブロッティング方式です。

これは、一度ティッシュペーパーなどに香水をスプレーし、そのティッシュで服の裏地などを軽く叩くようにして香りを転写する方法です。

液体が直接服に付かないため、シミのリスクを完全に回避できます。

高価なシルクのブラウスやストールには、この手法を徹底することが不可欠です。

レザーのリスク管理

ジャケットや小物など、ファッションに風格を与えるレザー。

しかし、天然の皮革に使われているタンニンや加脂剤が、香水のアルコールと化学反応を起こし、黒い斑点や硬化、色抜けを引き起こすリスクがあります。

対策としては、服を着用する前に香水を肌につけておくか、どうしても服につけたい場合は、裏地の布部分にスプレーし、60秒以上完全に乾燥させることを徹底してください。

濃色素材のリスク管理

黒やネイビーといった色の濃いコットンやウールは、生地を染めている染料と香水の色素が混ざり合い、「輪ジミ」が発生しやすくなります。

特に黒い素材では、アルコールによって染料が反応し、赤みがかって見えるケースも報告されています。

対策としては、やはり30cmの距離を保ち、霧をふんわりと乗せるようにスプレーすること。

そして、事前に無香料の静電気防止スプレーをかけておくと、液体が繊維に深く吸い込まれるのを抑制できます。

| 素材リスクレベル | 主要対策 | 注意点 |

| シルク | 最高 | ブロッティング方式 |

| レザー | 高 | 裏地使用+保革処理 |

| 濃色ウール | 中 | 30cm離隔+早期対処 |

| 濃色コットン | 中 | 静電気防止前処理 |

| 淡色ポリエステル | 低 | 標準的な距離・量 |

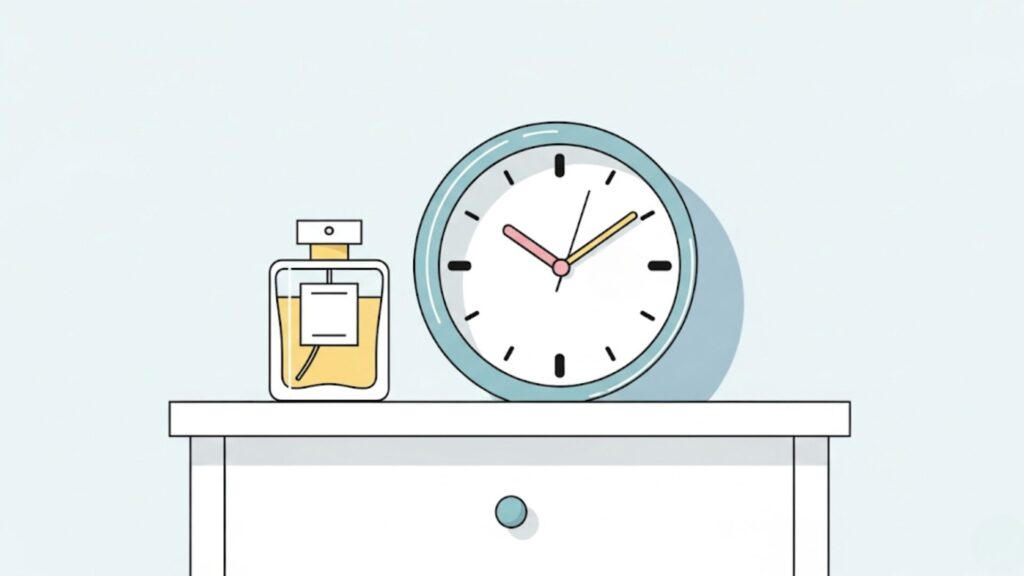

タイミングと持続性を高めるコツ

香水の効果を最大化するためには、スプレーするタイミングと、その日の環境条件を最適化することが不可欠です。

香水をスプレーする黄金のタイミングは、「家を出る30分前」。

これには、明確な科学的根拠があります。

香水は、ご存知の通り「トップ→ミドル→ベース」と、三段階で香りが変化します。

その香水の主役であり、最も魅力的な香りである「ミドルノート」が、本格的に立ち上がり始めるのが、スプレーしてからおよそ30分後なのです。

スプレー直後は、エタノールが急速に揮発し、最も軽やかなトップノートの成分を一気に放出します。

この状態で電車やタクシーなどの密室に入ると、香りがこもりすぎてしまい、周囲に不快感を与えかねません。

出発の30分前に仕込んでおくことで、移動中にはアルコールが完全に揮発し、あなたが目的地に到着する頃には、最も洗練されたミドルノートの香りが、穏やかに香るという、完璧な状態を作り出せるのです。

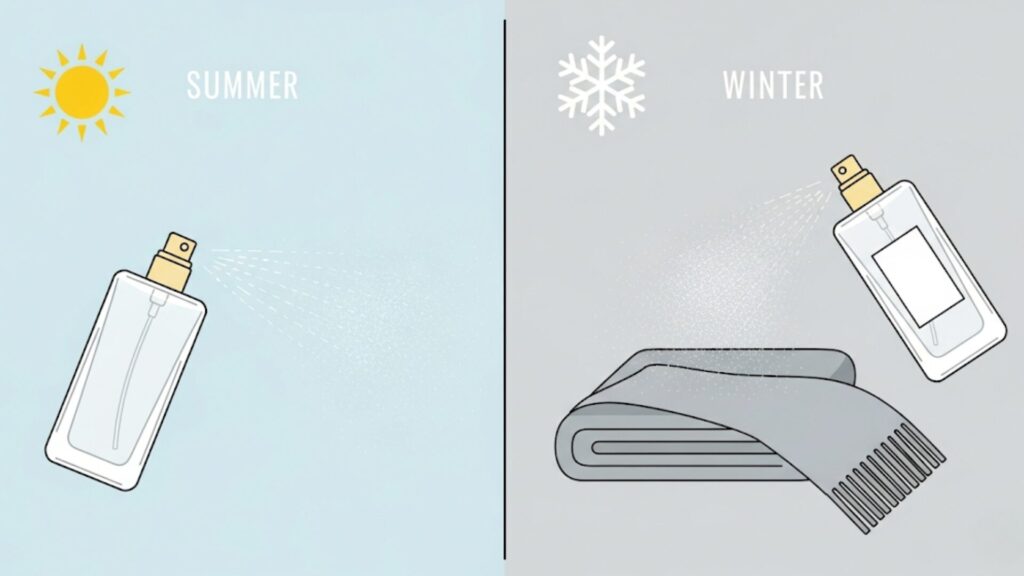

また、季節による微調整も重要です。

- 真夏: 高温で揮発が速いため、20分前に時短する。

- 冬: 低温で揮発が遅いため、40分前に早めに仕込む。

このように戦略的に時間をコントロールすることで、常に最高の状態で香りを纏うことができます。

香水を服につける実践テクニックと応用方法

- 服に香りをつける方法の種類と使い分け

- メンズが香水を服につける際のポイント

- 環境や季節に応じた香水の調整方法

- オフィスでのマナーと濃度コントロール

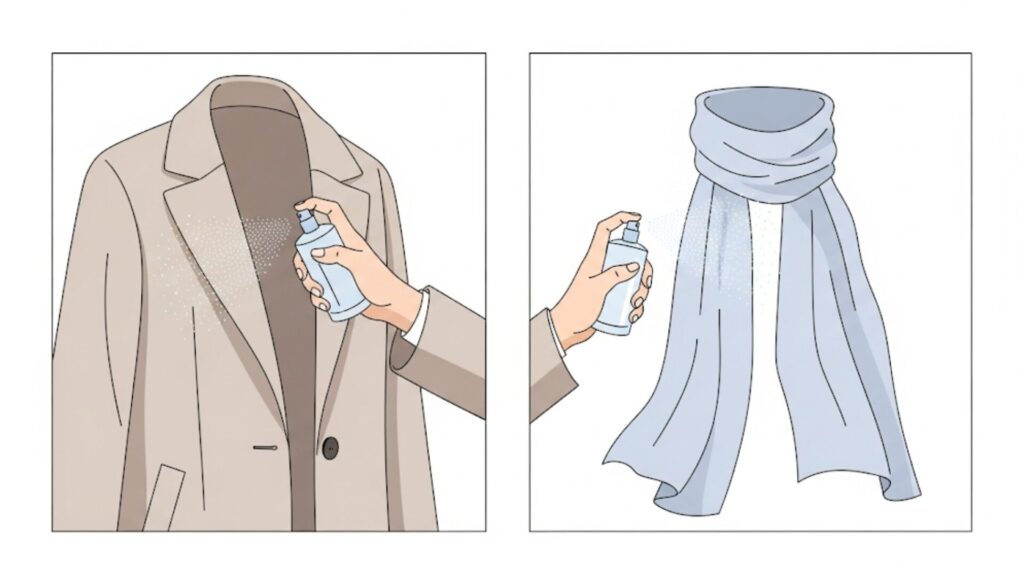

- アウターやストールでの香らせ方

- 香水を服につける際の成功法則とまとめ

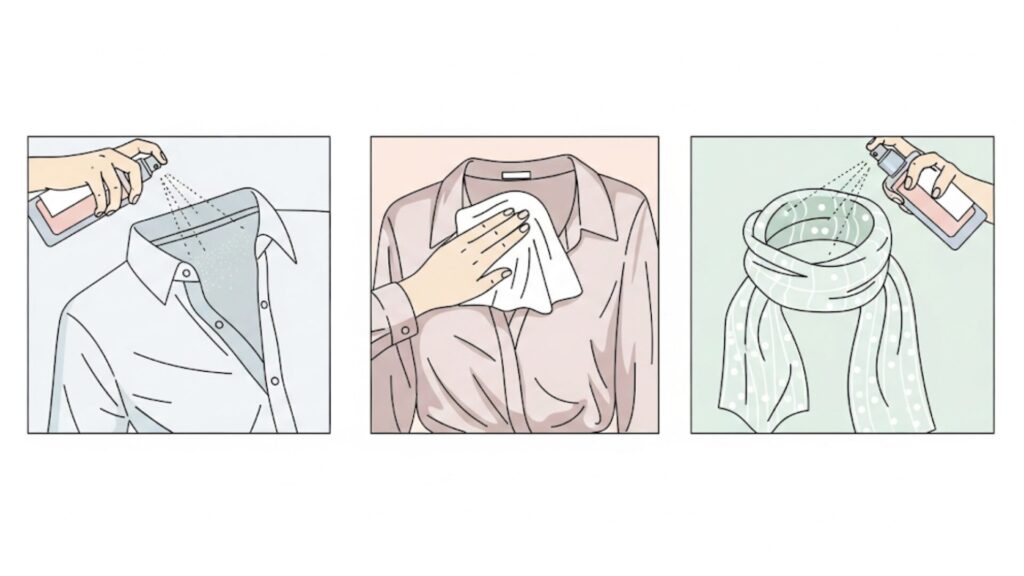

服に香りをつける方法の種類と使い分け

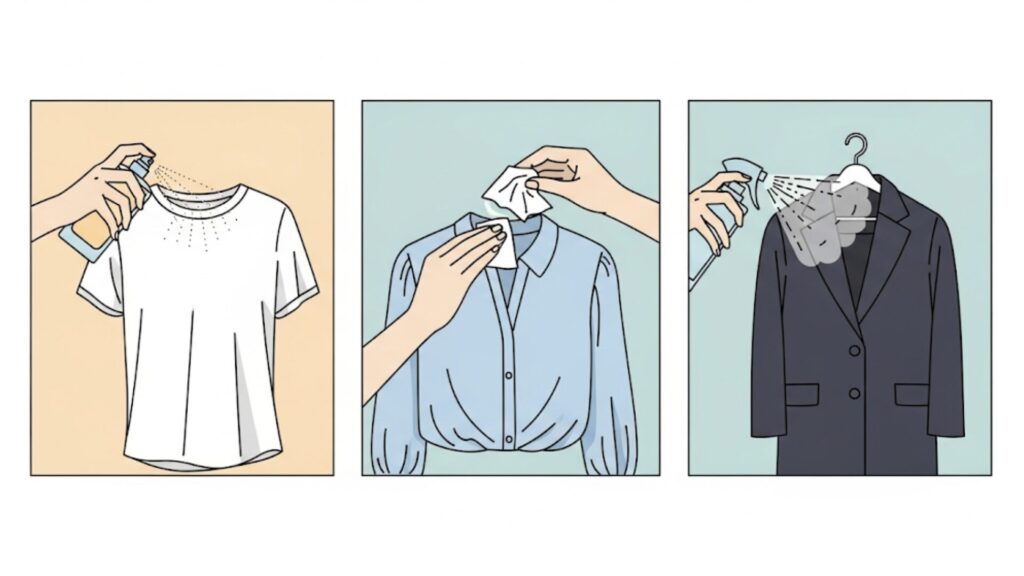

服に香水を纏わせる方法には、大きく分けて3つの主要なテクニックがあります。

それぞれの特徴を理解し、場面によって使い分けることで、あなたは「香りの上級者」へと進化します。

スプレー直噴霧

最も一般的で、手軽な方法です。

20〜30cmの距離から、ミストを面で「フワッ」と乗せるのが基本。

コットンTシャツやポリエステル混のスカートなど、「頻繁に洗える日常着」に最適です。

拡散力が高く、すぐに香りを広げたい朝の支度などに適しています。

ブロッティング(転写)

ティッシュやコットンに1プッシュし、半乾きの状態で服の裏地などを「ポンポン」と優しく叩き込むテクニック。

液体が直接つかないため、シミのリスクがほぼゼロ。

シルクやカシミヤ、色の濃いデリケートな素材に絶大な効果を発揮します。

拡散力は限定的ですが、その分、「自分だけにわかる、密やかな香り」を演出できます。

リネンミスト(ファブリック専用スプレー)

肌用の香水よりもアルコール濃度が低く、シミや変色が起こりにくいように設計されています。

香りの立ち上がりが非常にマイルドで、長時間、清潔感のあるソフトな香りが持続します。

コートの裏地やストール、枕など、広い面積にふんわりと香らせたい場合に最適です。

| 方法 | 拡散力 | シミリスク | 持続性 | 最適な適用場面 |

| スプレー直噴霧 | ◎(速い) | 中(距離管理が必要) | △(トップノート重視) | 洗える日常着 |

| ブロッティング | ○(限定的) | 低 | ○(ミドル〜ベース) | デリケート素材、濃色素材 |

| リネンミスト | ○〜◎(広範囲) | 低 | ○(均質に残香) | アウター、寝具、大判の布 |

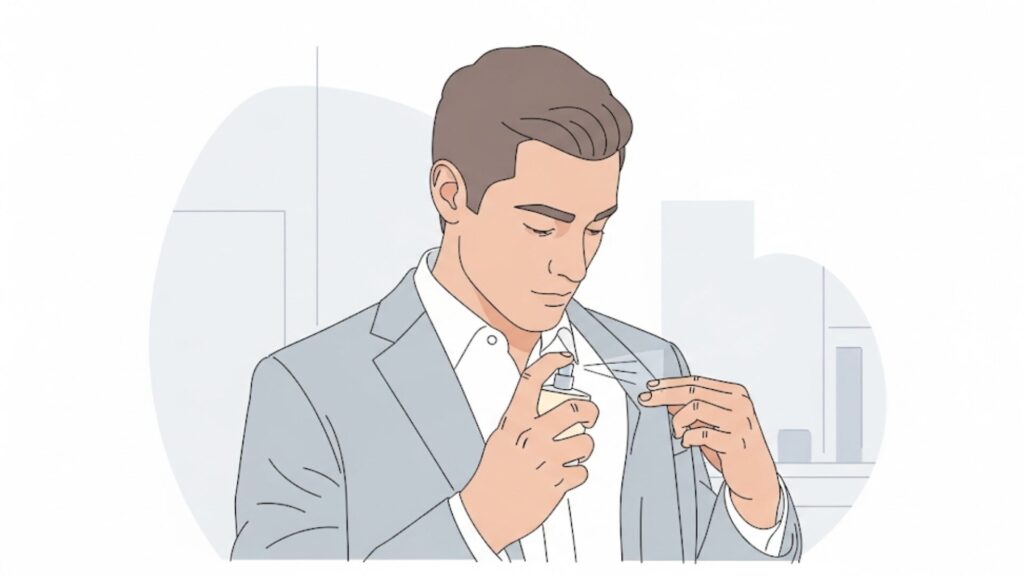

メンズが香水を服につける際のポイント

男性が服に香水をつける際は、ビジネスシーンでの「印象管理」と、プライベートでの「魅力演出」を両立させる、戦略的なアプローチが求められます。

特に日本のビジネス環境では、「香水をつけている」と悟られるのではなく、「なんだか清潔感がある」と感じさせるレベルに留めることが、成功の絶対条件です。

ビジネスシーンでの基本戦略

スーツ着用時の香水は、全身で合計3プッシュ以内が上限です。

香りは、「動作と換気によって、自然にふわりと香る」状態を狙います。

- スーツのラペル(襟)の裏: 1プッシュ。首周りの上昇気流に乗り、顔の周りに清潔な香りが立ち上ります。

- ジャケットの肩甲骨の内側(背中の裏地): 1プッシュ。歩くたびに、後ろに上品な残り香を演出します。

- ドレスシャツの前立ての内側: 1プッシュ。体温で温められつつ、ジャケットで適度に遮蔽され、強すぎない絶妙な香り立ちに。

- 袖口の裏: 0.5プッシュ(ティッシュ転写がおすすめ)。名刺交換や握手の際に、相手にだけ届く「近接ノート」として機能します。

香りの種類は、石鹸系、シトラス系、フゼア系といった、クリーンで爽やかな印象を与えるものが鉄板です。

逆に、甘く重いオリエンタル系や、官能的なムスクが強い香りは、ビジネスシーンでは避けるのが賢明でしょう。

プライベートシーンでの応用

デートやパーティーなど、自分をより印象付けたい場面では、ウエストよりも高い位置に香りをつけるのが効果的です。

手首や首筋など、体温の高い「パルスポイント」につけることで、香りをしっかりと楽しむことができます。

ただし、レストランでの食事の際は、香りが料理の邪魔にならないよう、ウエストなど服の下に隠れる位置につけるのが、洗練された大人のマナーです。

環境や季節に応じた香水の調整方法

香水のトップノート、特に揮発しやすい柑橘系やハーバル系の香りは、温度・気流・湿度・光という4つの環境要因によって、その飛びやすさが劇的に変化します。

高温環境(夏場など)

香りの分子の動きが活発になり、揮発が速まります。

いつもより高濃度の香水(EDP以上)を選び、風で飛びすぎないよう服の裏地中心につけるのが効果的です。

低温環境(冬場など)

揮発が遅くなり、香りが感じにくくなります。

逆に、明るいシトラス系などのトップノートが印象的な香水を選ぶと、クリアな印象を与えられます。

厚着で香りがこもりがちになるため、アウターの裏地など、温度差で香りが立ち上る場所を狙うのがおすすめです。

オフィスでのマナーと濃度コントロール

オフィスでの香りの基準は、「隣の席の人が、近づいた時にだけ、ほのかに感じる」レベルです。

2025年の統計では、成人の約34.7%が、他人の香水などによって頭痛や喘息の症状を経験したことがあると報告されています。

これは、もはや「好み」の問題ではなく、「健康リスク」の問題なのです。

量の上限

EDTなら2〜3プッシュ、EDPなら1〜2プッシュまで。

「追いスプレー」は厳禁

自分の鼻は香りに慣れて麻痺してしまいます(嗅覚順応)。

自分が感じなくても、周囲には十分に香っていると心得ましょう。

密室での配慮

会議室やエレベーターなど、空気がこもりやすい場所では、いつもより1プッシュ少なく調整する。

これができるのが、真のデキる大人です。

アウターやストールでの香らせ方

コートやジャケット、ストールといったアイテムは、香りを戦略的に操るための、最高の武器になります。

アウター(コート・ジャケット)の戦略

- 屋内シーン:

閉鎖空間で香りが強くなりすぎるのを防ぐため、コートの裏地(ラペル裏や内ポケットなど)に、低濃度の香水(EDT)を1〜2プッシュ。脱いだ時に、ふわりと香らせるのが狙いです。 - 屋外シーン:

風で香りが飛んでしまうのを計算に入れ、襟の外側や袖口の裏などに、高濃度の香水(EDP以上)を2〜3プッシュ。歩くたびに香りの尾(シヤージュ)を作ることを目的とします。

ストール・マフラーの素材別戦略

- ウール/カシミヤ:

香りを長く保持する能力が高い。風で揺れるたびに香りが広がるよう、ストールの端の方の内側にスプレーするのが効果的。 - シルク:

非常にデリケートなため、直噴霧は絶対にNG。ティッシュにスプレーして転写する「ブロッティング方式」一択です。 - 合成繊維:

香りが抜けやすいので、高濃度のパルファムを少量、両端につけるのがおすすめです。

香水を服につける際の成功法則とまとめ

さて、ここまで様々な科学的知識とテクニックを解説してきました。

最後に、これら全てを「明日から使える15の戦略的アクションプラン」として、あなたの脳にインストールします。

- 【基本原則】 香水を服につける際は、常に「距離20-30cm、量2-5プッシュ、乾燥60秒」の三原則を死守する。

- 【素材理解】 繊維の香りの保持力は「ウール≧コットン>ポリエステル」であると記憶し、素材によって付け方を戦略的に変える。

- 【時間戦略】 約束の30分前にスプレーを完了させ、最も魅力的なミドルノートの状態で相手に会う。

- 【TPO:ビジネス】 オフィスでの香水は全身で3プッシュ以内。清潔感を演出する「見えないビジネスマナー」と心得る。

- 【気流活用】 「襟周り→上背部→袖口裏」の順で香りを分散させ、人体が発する上昇気流(ヒートプルーム)を味方につける。

- 【リスク管理】 シルク、レザー、濃色の服には絶対に直接スプレーしない。「ブロッティング方式」でシミのリスクをゼロにする。

- 【環境適応】 夏はマイナス1プッシュ、冬はプラス1プッシュなど、気温や湿度に応じて量を微調整する「環境アジャスト能力」を身につける。

- 【空間戦略】 「屋内=拡散不足対策」「屋外=揮発過多対策」と覚え、インドアとアウトドアで香りの付け方を逆転させる。

- 【香害意識】 オフィスでの香りの上限は「近づいた時だけ、ほのかに香る」レベル。香りは自己表現であると同時に、周囲への配慮でもあることを忘れない。

- 【香調選択】 ビジネスシーンでは、クリーン系、シトラス系、フゼア系を選び、万人受けする「好感度の高い香り」を戦略的に選択する。

- 【ベース構築】 柔軟剤や消臭スプレーの香りと喧嘩させない。無香料の洗剤を使い、香水のための真っ白なキャンバスを用意する。

- 【化学応用】 ポリエステル素材には、静電気防止スプレーをかけてから香水をつけることで、保持率を1.3倍に向上させる。

- 【アイテム活用】 マイクロカプセル技術が使われたハンカチや、ウール混のアクセサリーを使い、香りの持続時間を最大2倍にブーストする。

- 【配慮の達人】 エレベーターに乗る直前はコートを羽織って香りを遮蔽するなど、「見えない気遣い」で人間的評価を高める。

- 【リタッチ術】 アトマイザーや試香紙を活用し、外出先でもスマートに、かつ適切な量のリタッチ(付け直し)を可能にする。

これらの戦略を駆使し、香りを自在に操る力を手に入れてください。

参考情報・公式サイト

公式・業界団体

高級ブランド公式サイト

研究・学術機関

- Textile Research Journal – 繊維と香料成分の相互作用研究

- PubMed – 人体周辺の気流と香料拡散に関する研究

- Frontiers in Microbiology – 繊維と揮発性化合物の研究